Tous les dimanches à 10h, retrouvez Recherches, l’émission porte-voix de débats scientifiques reliés à des enjeux sociaux contemporains en partenariat avec des acteur.ice.s locaux.

Place Publiques n°11 : Les femmes et l’alcool

20 avril 2025

L’alcoolodépendance, maladie reconnue par l’organisation mondiale de la santé depuis 1978, toucherait entre 500 000 et 1 million de femmes en France. Pourquoi les femmes boivent-elles ? Existent-ils des caractéristiques spécifiques à l’alcoolodépendance qui touche les femmes ? Les médecins sont-ils formés pour la détecter ? Certaines voix s’élèvent pour dénoncer le rôle trouble des alcooliers. Quelle est la responsabilité de ces industries dans le développement de l’alcoolodépendance ? Quel est le facteur déclencheur d’une consultation ? Quel accompagnement concret mettre en place ?

Avec Sandra Pinel, Patiente experte addictions, doctorante, infirmière en pratique avancée, auteure de “Journal d’une polyaddict libérée” aux éditions Eyrolles, Jacques-François Diouf, maître de conférences en sciences de gestion à l’École universitaire de management de Rennes et Marie Grall-Bronnec, professeure de médecine, addictologue au CHU de Nantes

Présentée par Pascal Massiot, journaliste.

Cette discussion fait partie d’une série de rediffusions des Places Publiques de la Ville de Saint-Herblain, tables rondes organisées par la municipalité autour de thèmes contemporains de société

Place Publiques n°10 : Remettre le train sur les rails ?

13 avril 2025

Dans un rapport publié en juillet 2023, l’Autorité de régulation des transports dresse un constat sans appel sur « le vieillissement préoccupant du réseau ferroviaire et le retard pris par la France pour sa modernisation ». Une situation préoccupante alors même que le train a le vent en poupe avec, en 2023, une hausse de 4 % de la fréquentation des TGV, de 8 % pour les TER. SNCF, État, collectivités locales, entreprises privées : qui portera une politique ferroviaire conciliant les enjeux de décarbonation des transports, d’accessibilité tarifaire, d’intermodalité et de compétitivité face à la route et à l’avion ? Des grandes lignes aux transports régionaux : quel avenir pour le service public du train ?

Avec Benoît Lanusse, fondateur de l’agence de conseil « Ferroviaire démocratique », président de l’association « Rallumons l’étoile », Patricia Pérennes, économiste, experte dans le cabinet de conseil Trans-Missions et spécialiste des politiques ferroviaires et Gaëlle Nguyen, directrice de la Direction de la régulation sectorielle du transport ferroviaire et RATP au sein de l’Autorité de régulation des transports.

Présentée par Alexandra Jore, journaliste à Jet.

Cette discussion fait partie d’une série de rediffusions des Places Publiques de la Ville de Saint-Herblain, tables rondes organisées par la municipalité autour de thèmes contemporains de société

Place Publiques n°9 : Où sont les médecins ?

6 avril 2025

Clips vidéo, annonces sur Leboncoin, promesse d’une rue à leur nom…Certaines communes rivalisent d’imagination pour tenter d’attirer des médecins. C’est que la situation est grave et continue de se détériorer. Quels sont les territoires confrontés à cette désertification médicale et pourquoi ? Quelles formes revêtent l’absence de médecins et quelles en sont les causes ? Quelles sont les conséquences (sociales, politiques, économiques) d’un mauvais accès aux soins ? Quelles mesures peut-on imaginer pour sortir de cette situation ? Quels nouveaux modèles de santé faut-il imaginer ? Faut-il mettre les jeunes médecins à contribution ? Au final, comment rendre l’accès aux soins vraiment universel ?

Avec Luc Duquesnel, médecin généraliste, président du syndicat Les Généralistes-CSMF, Guillaume Chevillard, géographe, maître de recherche à l’Institut de recherche et de documentation en économie de la santé (IRDES) et Christelle Le Coz, directrice de Co’Santé, réseau associatif des centres de santé en Pays de la Loire.

Présentée par Jean Chabod, journaliste.

Cette discussion fait partie d’une série de rediffusions des Places Publiques de la Ville de Saint-Herblain, tables rondes organisées par la municipalité autour de thèmes contemporains de société

Place Publiques n°8 : Après la prison

30 mars 2025

Chaque année en France, 85 000 personnes sortent de prison. Après avoir « payé leur dette » envers la société, leur réinsertion dans la société civile est loin d’être simple. Pourquoi la France peine-t-elle à redonner une seconde chance aux anciens détenus ? Quels sont les leviers et les initiatives positives pour améliorer les chances de réinsertion et redonner de la dignité aux anciens détenus ? Quels sont les pays qui réussissent le mieux ? Quel suivi pour les sortants de prison atteints de troubles mentaux ?

Avec Dominique Simonnot, contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, David Desclos, ancien détenu, aujourd’hui comédien et humoriste. et Stéphanie Lassalle, responsable du pôle « Accompagnement des personnes condamnées » auprès de la fédération Citoyens et justice.

Présentée par Anthony Torzec, journaliste.

Cette discussion fait partie d’une série de rediffusions des Places Publiques de la Ville de Saint-Herblain, tables rondes organisées par la municipalité autour de thèmes contemporains de société

Place Publiques n°7 : Les dessous du dressing

23 mars 2025

S’habiller est une nécessité. La manière de le faire reflète nos goûts personnels et nos contraintes économiques, sous l’influence des tendances du marché. Alors que la production textile contribue à 20 % de la pollution mondiale d’eau potable et 10 % des émissions mondiales de CO2, le secteur tente de répondre aux exigences contradictoires de la fast-fashion et de la mode éthique. Quelles réponses l’industrie du textile y apporte-elle ? De son côté, le consommateur est-il suffisamment informé (et curieux !) des procédés de fabrication, des conditions de travail, des matériaux utilisés pour alimenter sa garde-robe ? Les initiatives de mode responsable et locale gagnent en popularité. Mais cela est-il suffisant ? La question demeure : consommateurs, industriels, et créateurs peuvent-ils réellement favoriser une consommation de vêtements plus responsable, et comment ?

Avec Claire Roussel, journaliste spécialiste des questions féministes et de l’analyse sociale, politique et écologique de la mode, fondatrice et animatrice du podcast Couture apparente, Christelle Sapin-Didelot, directrice générale du collectif Façon de faire, réseau d’acteurs qui s’engagent pour des vêtements durables et Hervé Coulombel, président de la marque Royal Mer, vice-président de la Fédération française du prêt à porter et administrateur de l’Union Française des Industries Mode et Habillement.

Présentée par Mathilde Chevré, journaliste.

Cette discussion fait partie d’une série de rediffusions des Places Publiques de la Ville de Saint-Herblain, tables rondes organisées par la municipalité autour de thèmes contemporains de société

Femmes et médias, une assemblée plénière radiophonique au Conseil Économique, Social et Environnemental

16 mars 2025

La Délégation aux Droits des Femmes et à l’Égalité (DDFE) du Conseil Économique Social et Environnemental organisait le mardi 25 février 2025 au palais d’Iéna à Paris, un événement tenant lieu d’assemblée plénière du CESE ouverte au public, sous forme d’émission de radio.

Après avoir rediffusé dans l’émission Mégaphone du 6 mars, à l’occasion de la future journée pour le droit des femmes, la partie de cette émission portant ce que coûte d’être une femme exposée en tant que journaliste, Jet rediffuse le reste de cet évènement en y ajoutant quelques pauses musicales. Dans l’ordre, on y retrouve la discussion d’ouverture de la session avec Salomé Saqué, journaliste et écrivaine, puis une table ronde sur la non-neutralité des mots avec Johanna Luyssen, journaliste à Libération, et Souâd Belhaddad, journaliste, comédienne et écrivaine. La session plénière se conclut par une discussion sur le paysage médiatique en période de “backlash” ou “contrecoup” pris suite à une prise de parole ou une avancée vue comme progressiste par une partie réactionnaire du paysage médiatique. Les invités de cette dernière partie sont Lucie Daniel, co-autrice d’un livre et de rapports sur le “backlash” contre les droits des femmes et sur la montée de l’extrême droite en Europe, Alexis Lévrier, historien spécialiste de l’histoire du journalisme, Anne Bocandé, directrice éditoriale de Reporter Sans Frontières, et Dominique Pradalié, présidente de la Fédération internationale des journalistes.

Les débats de cette session plénière ont été animés par Giulia Foïs, journaliste et animatrice sur France Inter spécialiste des questions sociétales, en particulier liées aux femmes, à leurs droits, et Benoît Bouscarel, président de l’association l’Onde Porteuse et journaliste à France Culture. L’émission a été réalisée par l’association l’Onde Porteuse.

Place Publiques n°6 : Public, privé, même contrat ?

9 mars 2025

Instaurés par la loi Debré en 1959, l’enseignement privé se trouve régulièrement sous le feu des critiques. Opacité des critères de sélection des élèves, entorses à la laïcité, absence de contrôle des subventions versées par l’État… : ces accusations sont-elles légitimes ? Faut-il, comme l’appellent certains, mieux encadrer l’enseignement privé ? Le rapport entre établissements publics et privés soulève un enjeu majeur : la mixité sociale – et donc les conditions de réussite – à l’école. Les phénomènes de ségrégation scolaire sont-ils si répandus et quels sont leurs conséquences ? Certaines régions sont-elles plus concernées que d’autres ?

Avec Youssef Souidi, économiste et chercheur à l’Institut des politiques publiques, auteur de

« Vers la sécession scolaire ? », Frédéric Delemazure, directeur de l’enseignement catholique en Loire‐Atlantique, président de l’Union régionale des directeurs diocésains des Pays de la Loire, Maud Le Roscouët, administratrice nationale de la Fédération des conseils de parents

d’élèves (FCPE).

Présentée par Mathilde Chevré, journaliste

Cette discussion fait partie d’une série de rediffusions des Places Publiques de la Ville de Saint-Herblain, tables rondes organisées par la municipalité autour de thèmes contemporains de société

Place Publiques n°5 : Dans les vestiaires de l’e-sport

2 mars 2025

Avec 300 joueurs (et peu de joueuses) professionnels en France, l’e-sport – la pratique du jeu vidéo

en compétition – remplit les stades lors des grandes compétitions internationales et représente un

marché de 3 milliards d’euros à l’échelle mondiale. Pourquoi un tel engouement ? Qui sont les

joueurs et joueuses ? Quelles communautés se rassemblent autour de ces pratiques ?

Sport, combat, stratégie, les genres sont variés et se jouent sur PC, console ou téléphone

portable. L’e-sport est-il pour autant un sport ? Alors que le milieu se professionnalise, quelles

sont les retombées économiques et culturelles du secteur ? Qui en bénéficie ? Comment l’e-

sport prend-il en compte les enjeux de diversité, d’égalité et de transition écologique ?

Avec Pauline Puybareau, cheffe de projet e-sport, spécialiste des questions d’inclusion et de diversité dans l’e-sport, fondatrice de l’association Her Voice, Julien Borkowski, sociologue et spécialiste de l’e-sport, membre de l’Association pour la recherche et les études francophones sur l’e-sport et Aymeric Lesné, directeur de 3 Hit Combo, association d’éducation populaire autour du jeu vidéo et du e-sport

Présentée par Pascal Massiot, journaliste.

Cette discussion fait partie d’une série de rediffusions des Places Publiques de la Ville de Saint-Herblain, tables rondes organisées par la municipalité autour de thèmes contemporains de société

Place Publiques n°4 : Travail, quelle place dans nos vies

23 février 2025

En 2022, les grèves contre le report de l’âge de départ en retraite à 64 ans ont remis sur le devant de la scène la question de notre rapport au travail. Un lien façonné par les mutations de l’emploi, du rapport hiérarchique, de l’organisation du travail. Mais pas que. Ainsi, la crise écologique – car travailler, c’est produire – et le COVID ont renforcé ces questionnements sur le sens du travail et l’équilibre vie privée/vie professionnelle. Travaille-t-on pour être utile, pour se réaliser, pour subvenir à ses besoins ? Comment ces questions traversent-elles les classes sociales et les générations ? Quels impacts spécifiques ont eu la crise sanitaire et l’accélération de la crise écologique ? De nouveaux modèles se dessinent-ils dans notre rapport au travail ? Comment le repenser et lui redonner du sens ?

Avec Coralie Perez, économiste, ingénieure de recherche à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, co-autrice de “Redonner du sens au travail. Une aspiration révolutionnaire” (2022), Danièle Linhart, sociologue spécialiste de l’évolution du travail et de l’emploi, directrice de recherches émérite au CNRS et autrice de “L’insoutenable subordination des salariés” (2021) et Florence Osty, sociologue intervenante en entreprise, spécialiste du travail et des organisations, présidente de l’association SAFIR (Sociologues associés pour la formation, l’intervention et la recherche).

Présentée par Antony Torzec, journaliste.

Cette discussion fait partie d’une série de rediffusions des Places Publiques de la Ville de Saint-Herblain, tables rondes organisées par la municipalité autour de thèmes contemporains de société.

Place Publiques n°3 : Actions radicales, la politique autrement ?

16 février 2025

Place publique se penche sur les actions radicales mises en œuvre par certains mouvements militants. Blocage d’institutions, sabotage de chantiers, occupation de sites, organisation de zones à défendre, jets de soupe sur des toiles de maîtres ou de peinture contre des institutions… : les modes d’action radicaux se multiplient pour dénoncer l’inaction de l’État face à la crise climatique, les ravages de l’exploitation des matières premières ou encore les grands projets jugés inutiles, etc. Auparavant, l’histoire du 20e siècle témoigne des luttes d’hommes et de femmes qui ont agi avec radicalité : Gandhi en 1930 lors de la marche du sel, Martin Luther avec le boycott des bus de Montgomery, les suffragettes qui s’enchaînèrent aux grilles du Parlement anglais, sans oublier les résistants se battant pour la France libre. Les modes actions d’aujourd’hui s’inspirent-ils de ceux qui les ont précédés ? Comment se construit un discours radical et comment débouche-t-il sur des actions ? La radicalité permet-elle de gagner des luttes ? Notre système représentatif a pour vocation à construire le cadre légal de notre réglementation. Or celui-ci semble ne pas correspondre aux attentes d’une partie de la population. Pourquoi des citoyennes et citoyens choisissent-ils d’enfreindre les lois de la République ? Ces actions radicales sont-elles le signe de l’épuisement des corps intermédiaires ?

Avec Sylvie Ollitrault, politiste, directrice de recherches au CNRS et à l’EHESP, Kévin Jean, épidémiologiste et enseignant-chercheur à l’École Normale Supérieure de Paris. Il est membre du conseil d’administration de l’association Sciences citoyennes qui milite pour la démocratisation de la science, et des collectifs Labos 1point5 et de Scientifiques en rébellion et Lucien Thabourey, doctorant à Sciences Politiques Paris.

Présentée par Pierre-Yves Lange, journaliste.

Cette discussion fait partie d’une série de rediffusions des Places Publiques de la Ville de Saint-Herblain, tables rondes organisées par la municipalité autour de thèmes contemporains de société

Place Publiques n°2 : Le business des médecines douces

9 février 2025

Vous êtes plus médecine allopathique ou homéopathique ? Acupuncture ? sophrologie ? aromathérapie ? réflexologie ? D’après le journal Le Monde, « près de 40 % des Français ont recours à des pratiques médicales non conventionnelles, comme la réflexologie ou l’hypnose pour soigner leurs maux physiques ou psychiques ». Ces pratiques ont le vent en poupe alors que leur efficacité et leur innocuité ne sont pas reconnues sur le plan scientifique. La crise sanitaire et la difficulté à trouver un médecin dans les zones rurales accentuent encore cette tendance. Toujours selon le journal Le Monde, il existerait plus de 160 professions différentes autour de ces pratiques de médecine alternative, certains de ces praticiens recevant leur patientèle/clientèle dans les maisons de santé aux côté de médecins généralistes et spécialistes. Plusieurs professionnels de santé dont des spécialistes utilisent des médecines complémentaires et intégratives pour accompagner les soins des patients notamment dans la lutte contre le cancer. Face à cet engouement, certaines voix s’élèvent pour dénoncer les risques pour la santé quand d’autres alertent sur de potentielles dérives. Médecines complémentaires et alternatives, de quoi s’agit-il ? Comment expliquer un tel intérêt ? Que fait le législateur pour les encadrer ? Entre bien-être ressenti et risque d’abus, où tracer la frontière ?

Avec Marion Lagneau, médecin, membre du collectif NoFakeMed et Fabrice Berna, professeur de psychiatrie à l’Université de Strasbourg, vice-président du Collège universitaire des médecines intégratives et complémentaires ( CUMIC).

Présentée par Pascal Massiot, journaliste.

Cette discussion fait partie d’une série de rediffusions des Places Publiques de la Ville de Saint-Herblain, tables rondes organisées par la municipalité autour de thèmes contemporains de société.

Place Publiques n°1 : Education Sexuelle, on en parle enfin !

2 février 2025

La demande des jeunes est forte et les tabous autour de la sexualité se lèvent progressivement. Mais l’éducation sexuelle peine à prendre sa place en milieu scolaire et dans les discussions familiales. Les jeunes n’hésitent pas à chercher des réponses en ligne, dans les contenus inclusifs, bienveillants et décomplexés des « influenceuses sexo ». Avec, sur Internet, un risque accru d’exposition à des contenus pornographiques irréalistes et dégradants. De quoi ont besoin les jeunes – et à quel âge – en matière d’éducation sexuelle ? Quelle place accorder à l’école, aux parents, aux associations, au corps médical et aux autres acteurs de la communauté éducative ? L’enjeu est de taille alors qu’une femme sur 6 entre dans la sexualité par un rapport non consenti et que 31% des jeunes se disent mal informés sur le VIH/Sida. Au final, comment penser une éducation sexuelle et affective qui contribue à l’épanouissement des individus, à la réduction des risques et à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes ?

Avec Camille Aumont-Carnel, animatrice du compte Instragram @jemenbatsleclito et autrice du guide #adosexo (2022) et de « Les mots du Q » (2023), Thierry Troussier, sexologue, professeur de santé publique et responsable du pôle Santé sexuelle, sexologie et droits humains à l’université Paris-Diderot, titulaire de la chaire Santé sexuelle et droits humains de l’UNESCO, co-auteur de la BD «Mon sexe, mes droits» (2022) et Mathilde Brichart, professeure des écoles, co-fondatrice de l’association de promotion de l’éducation affective, relationnelle et sexuelle DisQutons

Présentée par Pierre-Yves Lange, journaliste.

Cette discussion fait partie d’une série de rediffusions des Places Publiques de la Ville de Saint-Herblain, tables rondes organisées par la municipalité autour de thèmes contemporains de société.

Début du cycle des Place Publiques

Géopolitiques n°11 : guerres hybrides : déstabiliser pour mieux régner ?

29 décembre 2024

La « guerre hybride » brouille les lignes entre temps de paix et de guerre, combinant des moyens conventionnels et non conventionnels. Entre cyberattaques, manipulation de l’information et instrumentalisation des flux migratoires, les actions de déstabilisation se sont multipliées ces dernières années. De l’Ukraine à la Nouvelle-Calédonie, en passant par le Proche-Orient, certains États ou organisations n’hésitent plus à recourir à ce mode de conflictualité pour affaiblir leur adversaire. Comment appréhender et s’adapter à la guerre hybride ? Quels enjeux pour les démocraties à l’heure d’une polarisation croissante des sociétés ?

Avec Jean-Pierre Maulny, membre du comité éditorial de la Revue Internationale et stratégique, Émilie Padellec, conseillère au Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, Jean-Marc Vigilant, chercheur associé à l’IRIS, spécialiste des questions militaires et de défense.

Présentée par Gaspard Schnitzler, ancien directeur de recherches à l’IRIS, spécialisé sur les questions de défense européennes et d’industrie de l’armement.

Cette table ronde fait partie d’une série de rediffusions des Géopolitiques de Nantes, festival organisé par l’Institut des Relations Internationales et Stratégiques et le Lieu Unique où plusieurs tables rondes se succèdent pour décrypter les enjeux internationaux actuels.

Géopolitiques n°10 : le clivage Démocratie/Dictature, mythe ou réalité ?

22 décembre 2024

Un récit médiatique et politique domine aujourd’hui l’analyse du champ des relations internationales : le monde serait divisé entre démocraties (promotrices des libertés individuelles, de l’économie de marché et de l’État de droit) et autocraties (terme regroupant pêle-mêle États forts, à partis uniques, dictatures, théocraties). L’opposition démocratie/dictature devient-elle le nouveau clivage géopolitique majeur ? La réalité n’est-elle pas plus complexe ?

Avec Benoît Bréville, historien et journaliste directeur du Monde Diplomatique, Pierre Grosser, historien spécialiste de l’histoire des relations internationales, Thomas Hofnung, directeur du service international de La Croix et Caroline Roussy, directrice de recherche à l’IRIS, responsable du programme Afrique.

Présentée par Federico Santopinto,directeur de recherches à l’IRIS en charge du programme Europe, stratégie et sécurité.

Cette table ronde fait partie d’une série de rediffusions des Géopolitiques de Nantes, festival organisé par l’Institut des Relations Internationales et Stratégiques et le Lieu Unique où plusieurs tables rondes se succèdent pour décrypter les enjeux internationaux actuels.

Géopolitiques n°9 : BRICS+ les émergents à l’assaut du monde ?

15 décembre 2024

Depuis le 1er janvier 2024, les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) sont devenus les BRICS+ avec l’adhésion de l’Arabie saoudite, de l’Égypte, des Émirats arabes unis, de l’Éthiopie et de l’Iran. Ce club multilatéral de puissances émergentes peut-il bouleverser l’ordre international ? Va-t-il constituer un bloc contre-hégémonique face à la domination des puissances occidentales ? Quels sont ses atouts et ses limites ?

Avec Sylvie Bermann, diplomate francaise ayant été nommée ambassadrice de France, Olivier Da Lage, chercheur associé à l’IRIS spécialiste de l’Inde et de la péninsule arabique, Michel Duclos, ancien diplomate et conseiller spécial à l’institut Montaigne et Christophe Ventura, directeur de recherche à l’IRIS et spécialiste de l’Amérique Latine

Présentée par Marie-France Chatain, journaliste à Radio France Internationale, dans le cadre de son émission : Géopolitique, le débat.

Cette table ronde fait partie d’une série de rediffusions des Géopolitiques de Nantes, festival organisé par l’Institut des Relations Internationales et Stratégiques et le Lieu Unique où plusieurs tables rondes se succèdent pour décrypter les enjeux internationaux actuels.

Géopolitiques n°8 : Un monde imprévisible, comment la diplomatie envisage-t-elle l’avenir ?

8 décembre 2024

Les bouleversements géopolitiques récents, exacerbés par des crises économiques, sanitaires et climatiques, ont redéfini les contours de l’ordre mondial. Les alliances traditionnelles se fragmentent pendant que de nouvelles puissances émergent, et les conflits locaux ont des répercussions globales.

Dans ce monde où la politique étrangère des États est considérée comme plus incertaine, où ils sont engagés dans des transitions majeures – y compris sur le plan géopolitique – comment envisager l’avenir ? Quelles leçons tirer sur la place et le rôle de la diplomatie dans la politique internationale ?

Avec Marie Dumoulin, diplomate spécialiste des pays de l’espace post-soviétique, Gurvan Le Bras, diplomate au Service européen d’action d’action extérieure et Clotilde Warin, journaliste et Chargée de mission Affaire européenne au CAPS, au sein du ministère des affaires étrangères.

Présentée par Eli Commins, directeur du Lieu Unique.

Cette table ronde fait partie d’une série de rediffusions des Géopolitiques de Nantes, festival organisé par l’Institut des Relations Internationales et Stratégiques et le Lieu Unique où plusieurs tables rondes se succèdent pour décrypter les enjeux internationaux actuels.

Géopolitiques n°7 : L’Afrique; le temps des bascules

1 décembre 2024

Coup de tonnerre dans les chancelleries occidentales le 2 mars 2022 : 17 États africains se sont abstenus lors du vote à l’ONU visant à condamner l’agression russe en Ukraine. Depuis les années 2000, les pays africains ont diversifié leurs partenariats économiques et financiers ce qui leur a permis de sortir du tête-à-tête avec leurs anciennes métropoles. Dans l’ordre international en recomposition, des partenaires – moins moralisateurs et donneurs de leçons que l’Occident – comme la Chine, la Russie ou la Turquie s’imposent, au risque de créer les conditions d’une nouvelle dépendance. Ce temps des bascules intervient dans un contexte africain marqué par une régression de la démocratie.

Avec Niagalé Bagayoko, ex-directrice du programme “Maintien et consolidation de la paix” de l’Organisation Internationale de la Francophonie et actuelle présidente de l’African Security Sector Network, El Hadj Souleymane Gassama, chercheur et docteur en sociologie spécialisé sur l’identité, la démographie et la démocratie sur le continent africain, Ousmane Ndiaye, rédacteur en chef Afrique de TV5 Monde et Anne-Cécile Robert, journaliste spécialiste des institutions européennes et de l’Afrique.

Présentée par Caroline Roussy, directrice de recherche à l’IRIS, responsable du programme Afrique.

Cette table ronde fait partie d’une série de rediffusions des Géopolitiques de Nantes, festival organisé par l’Institut des Relations Internationales et Stratégiques et le Lieu Unique où plusieurs tables rondes se succèdent pour décrypter les enjeux internationaux actuels.

Géopolitiques n°6 : L’intelligence Artificielle peut-elle devenir un bien commun démocratique ?

24 novembre 2024

Les développements récents de l’intelligence artificielle (IA) suscitent de nombreuses inquiétudes quant à son potentiel impact sur nos vies, tant à l’échelle individuelle que collective : l’IA est-elle un outil d’émancipation ou un danger économique, politique, intellectuel ? Peut-on réguler l’IA ou courrons-nous le risque de perdre le contrôle face à elle ? Quelle souveraineté européenne face aux géants chinois et états-uniens ? Quels enjeux démocratiques soulève l’IA, entre considérations géopolitiques et questionnements éthiques ?

Avec Marianne Allanic, ingénieure et docteure en informatique appliquée aux données médicales, Ophélie Coelho, chercheuse spécialiste de la géopolitique du numérique et Cédric Villani, mathématicien ancien directeur de l’Institut Henri Poincaré et ancien président de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Présentée par Camille Boulenguer, chercheuses en économie à l’IRIS.

Cette table ronde fait partie d’une série de rediffusions des Géopolitiques de Nantes, festival organisé par l’Institut des Relations Internationales et Stratégiques et le Lieu Unique où plusieurs tables rondes se succèdent pour décrypter les enjeux internationaux actuels.

Géopolitiques n°5 : Entre fractures et recompositions, quel nouvel ordre mondial ?

17 novembre 2024

Conflits majeurs, guerre en Ukraine, situation à Gaza dont l’issue reste peu lisible, élections américaines aux résultats indéterminés, montée en puissance des BRICS* dans un contexte de clivage entre l’Occident et le reste du monde, incertitudes concernant la Chine… Le monde, tel que nous le connaissons, semble de moins en moins régulé et de plus en plus interdépendant. Peut-on encore parler d’ordre mondial face aux désordres de plus en plus incontrôlés qui secouent la planète ?

Avec Marie-Françoise Bechtel, directrice de la fondation Res-Publica, Pascal Boniface, géopolitologue et directeur de l’IRIS, Gallagher Fenwick, grand reporter ancien directeur de la rédaction anglophone de France 24 et Anne Lauvergeon, gérante d’entreprises et membre de nombreux conseils d’administration d’entreprises industrielles.

Présentée par Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS.

Cette table ronde fait partie d’une série de rediffusions des Géopolitiques de Nantes, festival organisé par l’Institut des Relations Internationales et Stratégiques et le Lieu Unique où plusieurs tables rondes se succèdent pour décrypter les enjeux internationaux actuels.

Géopolitiques n°4 : Le Moyen-Orient en pleine turbulence

10 novembre 2024

La situation ouverte par le 7 octobre 2023 cristallise de nombreux points de tensions au Moyen-Orient. Non seulement le conflit israélo-palestinien revient au premier plan de l’actualité internationale, mais la plupart des pays de la région sont confrontés à de nouveaux défis. Nombre d’entre eux se trouvent en effet face à des évolutions géopolitiques dont on ne peut exclure qu’elles ouvrent des affrontements militaires supplémentaires.

Avec Karim Émile Bitar, chercheur associé à l’IRIS spécialiste spécialiste du Moyen-Orient et de la politique étrangère des États-Unis, Fatiha Dazi-Heni, politologue spécialiste des monarchies de la péninsule arabique et Azadeh Kian, sociologue de la politique spécialiste de l’Iran et du Moyen-Orient.

Présentée par Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS.

Cette table ronde fait partie d’une série de rediffusions des Géopolitiques de Nantes, festival organisé par l’Institut des Relations Internationales et Stratégiques et le Lieu Unique où plusieurs tables rondes se succèdent pour décrypter les enjeux internationaux actuels.

Géopolitiques n°3 : Géopolitique des métaux, la nouvelle ruée vers l’or ?

3 novembre 2024

La transition énergétique et numérique nous promet de sortir de notre addiction aux énergies fossiles, mais semble nous faire basculer dans une nouvelle ère : celle des métaux. Répartis de façon inégale à l’échelle mondiale, leur transformation est concentrée entre les mains de quelques États. Quels enjeux leur exploitation soulève-t-elle ? À quelles recompositions économiques et géopolitiques fait-on face ? N’est-on pas en train de troquer une dépendance pour une autre ?

Avec Emmanuel Hache, directeur de recherche à l’IRIS spécialiste des questions d’économie de énergétique, Guillaume Pitron, chercheur associé à l’IRIS et journaliste spécialiste de la géopolitique des matières premières, Virginie Raisson-Victor, géopolitologue et directrice du Laboratoire d’études prospectives et d’analyses cartographiques et Stéphanie Riché, responsable du Programme Économie circulaire des matériaux à la direction des énergies du commissariat à l’Énergie atomique et aux Énergies alternatives.

Présentée par Sami Ramdani, chercheur à l’Institut des Relations Internationales et Stratégiques.

Cette table ronde fait partie d’une série de rediffusions des Géopolitiques de Nantes, festival organisé par l’Institut des Relations Internationales et Stratégiques et le Lieu Unique où plusieurs tables rondes se succèdent pour décrypter les enjeux internationaux actuels.

Géopolitiques n°2 : Migration et déplacements, un enjeu géopolitique mondial ?

20 octobre 2024

Les pays occidentaux connaissent pour la plupart une « crise de l’accueil » et les enjeux autour des migrations venues des Suds occupent l’espace médiatique. Les débats sur le sujet sont de plus en plus vifs, et l’occasion de confrontations. Peut-on restaurer un peu d’objectivité sur des sujets aussi sensibles pour le public, les responsables politiques et les ONG ?

Avec Nathalie Godard, directrice de l’action chez Amnesty International France, Gaëtan Gorce, chercheur associé à l’IRIS et co-directeur de l’observatoire des criminalités internationales, Annick Suzor-Weiner, professeure émérite à l’Université Paris-Saclay et coordinatrice du programme AIMES, visant à accueillir et intégrer les migrants dans l’enseignement supérieur, Niandou Touré, sociologue et rédacteur en chef de la revue Migrations Société et Catherine Wihtol de Wenden, politologue et directrice de recherches au CNRS.

Présentée par Fatou Elise Ba, chercheuse à l’Institut des Relations Internationales et Stratégiques.

Cette table ronde fait partie d’une série de rediffusions des Géopolitiques de Nantes, festival organisé par l’Institut des Relations Internationales et Stratégiques et le Lieu Unique où plusieurs tables rondes se succèdent pour décrypter les enjeux internationaux actuels.

Géopolitiques n°1 : Russie de Poutine, la guerre jusqu’où ?

13 octobre 2024

Depuis bientôt 1000 jours, la guerre en Ukraine continue. Pour Vladimir Poutine, la « dénazification » et la « démilitarisation » de l’Ukraine reste un double objectif. Pour Volodymyr Zelensky, il s’agit toujours de repousser l’armée russe avec le concours des puissances occidentales. Dans ce contexte, le Kremlin se dit en guerre hybride contre l’Occident, prend le pari de sa désunion et cherche à rallier le « Sud global » à sa cause. Dès lors, pour la Russie de Poutine, jusqu’où ira la guerre ?

Avec François Clemenceau, journaliste à LCI et La Tribune Dimanche, Clémentine Fauconnier, docteur en sciences politiques et maîtresse de conférence à l’Université de Haute Alsace et Jean de Gliniasty, ex-diplomate désormais directeur de recherches à l’Institut des Relations Internationales et Stratégiques.

Présentée par Lukas Aubin, directeur de recherches à l’Institut des Relations Internationales et Stratégiques.

Cette table ronde fait partie d’une série de rediffusions des Géopolitiques de Nantes, festival organisé par l’Institut des Relations Internationales et Stratégiques et le Lieu Unique où plusieurs tables rondes se succèdent pour décrypter les enjeux internationaux actuels.

Début du cycle des Géopolitiques

Place Publique n°8 : JO 2024 – Plus loin, plus fort, plus fric ?

2 juin 2024

Les principes d’éthique, d’exemplarité et de transparence portés par les institutions organisatrices des JO sont-ils compatibles avec les enjeux économiques et financiers de cet évènement mondial ? Quid de l’impact des JO sur les finances publiques et sur l’environnement ? Qu’en est-il des J.O. de Paris qui se veulent exemplaires sur ces plans ?

Éléments de réflexion avec Marie Delaplace, spécialiste du développement territorial, co-fondatrice de l’Observatoire pour la recherche sur les méga-événements ; Patrick Vassort, sociologue, directeur de publication de la revue Illusio ; Jade Lindgaard, journaliste à Médiapart, spécialiste des questions environnementales et d’écologie urbaine, autrice de Paris 2024. Une ville face à la violence olympique (Divergences, 2024).

Un débat animé par Jean Chabod, journaliste.

Cette table ronde fait partie d’une série de rediffusions des débats place publique : des rencontres qui abordent des enjeux de société et donnent la parole à des chercheur/ses et acteurs de la société civile.

Place Publique n°7 : Être ou ne pas être (mère)

26 mai 2024

Après des années d’angle-mort, la remise en cause de la maternité émerge enfin dans le débat public. Aujourd’hui, de nombreuses femmes revendiquent aujourd’hui ne pas avoir ou ne pas vouloir d’enfants. Alors, qu’est-ce qui motive ce refus ? Est-ce une forme de féminisme ? Et au contraire, qu’est-ce qui fonde aujourd’hui le désir de maternité ?

Pistes de réflexions avec Charlotte Debest, sociologue, spécialiste de la non-maternité, autrice de Le choix d’une vie sans enfant (2014) ; Édith Vallée, docteure en psychologie, autrice de Pas d’enfant, dit-elle… (2005) ; Catherine Scornet, démographe, spécialiste des politiques de natalité.

Un débat animé par Antony Torzec.

Cette table ronde fait partie d’une série de rediffusions des débats place publique : des rencontres qui abordent des enjeux de société et donnent la parole à des chercheur/ses et acteurs de la société civile.

Place Publique n°6 : Qu’est-ce qui pourrait sauver l’amour ?

19 mai 2024

Corps vivantes, Julie Delporte

Vivons-nous une nouvelle époque des relations amoureuses ? Une stabilité amoureuse est-elle souhaitable et possible à l’heure de tous les possibles ?

Qu’est-ce qui pourrait sauver l’amour ?

Éléments de réflexions avec Christophe Giraud, sociologue, auteur de L’amour réaliste. La nouvelle expérience amoureuse des jeunes femmes (2017), Louisa Amara, créatrice du podcast « Single Jungle » , Camille Rochet, psychologue et thérapeute de couple, autrice de Les 5 croyances qui empêchent d’être heureux en couple (2022).

Animée par Alexandra Jore et Jessie Makenzet, l’équipe de la rédaction de Jet Fm.

Cette table ronde fait partie d’une série de rediffusions des débats place publique : des rencontres qui abordent des enjeux de société et donnent la parole à des chercheur/ses et acteurs de la société civile.

Les États généraux de la presse indépendante

Dans le cadre du cycle médias de Jet FM.

En réaction aux États généraux de l’information lancés par le président de la République à l’automne dernier, plus de 100 médias indépendants, collectifs de journalistes et syndicats ont pris l’initiative les États généraux de la presse indépendante (EGPI). Avec un mot d’ordre : « Libérons l’info des pouvoirs politiques, des médias de la haine et des milliardaires. »

Une initiative qui se caractérise par des préconisations et pistes de réformes du secteur médiatique et part des débats et rencontres publiques.

07 et 21 avril 2024

1/La presse indépendante, à quoi ça sert ? Ses relations avec les pouvoirs locaux.

Une table ronde enregistrée en public jeudi 22 février au Médiacampus de Nantes dans le cadre des États généraux de la presse indépendante.

Avec Julien Collinet, journaliste à la Topette ; Marie Coq, rédactrice en chef du Sans‐Culotte 85 ; Jacques Trentesaux, directeur de Mediacités ; Fifine Lapafine et Ray Clid de la Lettre à Lulu.

Animation : Antony Torzec (rédacteur en chef de Mediacités Nantes).

14 et 28 avril 2024

2/Garantir le modèle économique et donc l’indépendance de la presse.

Une table ronde enregistrée en public jeudi 22 février au Médiacampus de Nantes dans le cadre des États généraux de la presse indépendante.

Avec Marie Bertin, rédactrice en chef des Autres Possibles ; Pierre‐Yves Bulteau, journaliste et cofondateur de Splann ! ; Manon Delmas, directrice de Prun’ et présidente de la FRAP; Vanessa Ripoche, journaliste à Ouest‐France et élue au bureau national du SNJ (Syndicat National des Journalistes).

Animation : Alexandra Brunois, journaliste à Hit West et présidente du Club de la Presse Nantes Atlantique.

Débat Place Publique n°5 : Main basse sur la mer

03 mars 2024

Très convoités pour leurs richesses naturelles, les océans, réceptacles de pollutions, présentent de nombreuses vulnérabilités. Quels risques pèsent sur les océans et les mers ? Qu’apportent-ils dans l’équilibre de la biodiversité ?

Ou encore, quelles sont les luttes de pourvoir sur ces grands espaces ?

Éléments de réflexion avec : Philippe Goulletquer, Klaudija Cremers, Camille Valero.

Un débat animé par Jean Chabot, journaliste.

Cette table ronde fait partie d’une série de rediffusions des débats place publique : des rencontres qui abordent des enjeux de société et donnent la parole à des chercheur/ses et acteurs de la société civile

Débat Place Publique n°4 : Bonnet d’âne pour l’éducation bienveillante ?

25 février 2024

Les ouvrages sur l’éducation bienveillante foisonne dans les librairies. Une méthode éducative qui remet en question des sanctions arbitraires, châtiments corporels. Finalement, en matière d’éducation : où et comment faut-il placer le curseur, entre excès d’autoritarisme et laxisme ?

Éléments de réponse avec : Nadège Larcher, Gérard Neyrand, Daniel Coum.

Modération : Jean Chabod

Cette table ronde fait partie d’une série de rediffusions des débats place publique : des rencontres qui abordent des enjeux de société et donnent la parole à des chercheur/ses et acteurs de la société civile.

Débat Place publique n°3 : Dépendance – qui aide les aidants ?

18 février 2024

Ici, ce débat s’intéresse au quotidien des proches aidant : c’est à dire les personnes qui accompagnent un proche malade, vieillissant ou en situation de handicap. Quelle est leur place dans notre société ? Leur rôle est-il reconnu à sa juste valeur ? Et comment éviter leur épuisement ?

Des pistes de réflexion avec : Marine Devanne, Olivier Giraud, Isabelle Cottet Gizolme.

Cette table ronde fait partie d’une série de rediffusions des débats place publique : des rencontres qui abordent des enjeux de société et donnent la parole à des chercheur/ses et acteurs de la société civile.

Débat Place publique n°2 : Métissage, une question de survie ?

11 février 2024

Ce débat Place Publique nous propose une réflexion autour de l’histoire des migrations, des mélanges des populations : somme toute, l’histoire de l’humanité. Comment l’humanité rencontre l’altérité en son sein ? La survie de notre espèce dépend-elle du métissage ?

Éléments de réponse avec Jean-Paul Demoule, Fatima Ouachour, Christina Dina.

Modération : Pierre-Yves Lange

Cette table ronde fait partie d’une série de rediffusions des débats place publique : des rencontres qui abordent des enjeux de société et donnent la parole à des chercheur/ses et acteurs de la société civile.

Débat Place publique n°1 : Le casse tête agricole

04 février 2024

Cette table ronde résonne avec la mobilisation actuelle des agriculteur.ice.s en France. Dans un contexte de réchauffement climatique, de risques sanitaires accrus, l’agriculture française se situe à un tournant majeur. Quels changements de pratiques doit-elle intégrer et avec quel soutien des politiques publiques ?

Éléments de réponse avec Félix Lallemand, Yvon Le Caro, Nicolas Legendre.

Modération : Mathilde Chevré

Cette table ronde fait partie d’une série de rediffusions des débats place publique : des rencontres qui abordent des enjeux de société et donnent la parole à des chercheur/ses et acteurs de la société civile.

Question(s) d’éthique n°6 : Engagé·es et lanceur·ses d’alerte

21 janvier 2024

Qu’ils soient de simples citoyens, des salariés, des chercheurs ou autres : les lanceur·ses d’alerte sont alarmés par un fait ou un évènement qui constitue à leurs yeux, un danger pour l’humain, l’environnement, la société. Comment s’exposent-ils au risque d’être sanctionné dans leur vie professionnelle ? Quelles protections juridiques peuvent-ils réclamer ?

Des pistes de réflexion avec : Éric Alt, Irène Frachon, Brigitte Gothière, Sophie Chapelle

Modération : Sophie Chapelle

Cette table ronde fait partie d’une série de 6 rediffusions des tables rondes Question(s) d’éthique dont le thème était : Désobéir. Des rencontres qui se sont déroulées au Lieu Unique, en partenariat avec l’association EthicA.

Question(s) d’éthique n°5 : Iran : ce que peut la désobéissance face à la dictature des mollahs

14 janvier 2024

Cette table ronde porte sur l’un des mouvements de contestation les plus massifs qu’a connu le pays : Femme Vie Liberté. Entre manifestations, expressions artistiques, slogans novateurs, désobéissance civile : les formes de rébellion sont multiples : jusqu’à faire vaciller le régime ? Éléments de réflexion avec Sepideh Farsi, Chowra Makaremi, Javad Djavahery.

Modération : Hamdam Mostafavi

Cette table ronde fait partie d’une série de 6 rediffusions des tables rondes Question(s) d’éthique dont le thème était : Désobéir.

Des rencontres qui se sont déroulées au Lieu Unique, en partenariat avec l’association EthicA.

Questions(s) d’éthique n°4 : Violence des bandes. Pourquoi les jeunes transgressent-ils l’ordre ?

7 janvier 2024

Les dernières émeutes suite à la mort de Nahel Merzouk ont ravivé les débats, les peurs et aussi l’incompréhension face à la violence de certains jeunes. Ces violences sont-elles libres et éclairées ? Sont-elles simplement des phénomènes de groupe ? Ou ces jeunes, cherchent-ils à exprimer des revendications ? Quelles significations ont-elles à l’égard des lois ?

Éléments de réponse avec Marwan Mohammed.

Modération : Ludivine Balland

Cette table ronde fait partie d’une série de 6 rediffusions des tables rondes Question(s) d’éthique dont le thème était : Désobéir.

Des rencontres qui se sont déroulées au Lieu Unique, en partenariat avec l’association EthicA.

Question(s) d’éthique n°3 : Faut-il (se) libérer (de) l’amour ?

31 décembre 2023

Une discussion qui remet en question l’ordre amoureux. L’amour est-il l’expression de notre liberté, ou bien au contraire, ce qui nous enchaine à notre sensibilité, notre éducation et in fine à la société : tous ces éléments qui nous ont sans doute inculqué qui et comment devait être l’être aimé… ?

Éléments de réponse avec Sabrina Erin Gin, Ovidie.

Modération : Guillaume Durand

Cette table ronde fait partie d’une série de 6 rediffusions des tables rondes Question(s) d’éthique dont le thème était : Désobéir.

Des rencontres qui se sont déroulées au Lieu Unique, en partenariat avec l’association EthicA.

Question(s) d’éthique n°2 : Citoyen·nes ou hors-la-loi ?

24 décembre 2023

Cette conférence-débat fait écho au film de Vincent Lapize : Le dernier Continent, qui propose un regard personnel sur la ZAD Notre Dame des Landes.

Urgence climatique, rapports alarmants du GIEC, inaction estimée des institutions : de nombreuses personnes délaissent les voies de recours traditionnelles pour s’engager dans de nouvelles formes de contestation. La désobéissance civile peut-elle faire évoluer le droit en faveur d’une plus grande protection ?

Éléments de réponse avec : Vincent Lapize, Léna Lazare, Lucile Schmid.

Modération : Laury-Anne Cholez

Cette table ronde fait partie d’une série de 6 rediffusions des tables rondes Question(s) d’éthique dont le thème était : Désobéir.

Des rencontres qui se sont déroulées au Lieu Unique, en partenariat avec l’association EthicA.

Question(s) d’éthique n°1 : Désobéir est-il légitime ?

17 décembre 2023

Alors que que devenir un être civilisé impose une éducation et une acculturation qui requièrent notamment l’obéissance à des normes, faut-il toujours obéir aux lois et à la morale ? Désobéir est-il légitime ?

Éléments de réponse avec Geneviève Azam, économiste-essayiste et Frédéric Gros est professeur d’humanités politiques à Sciences Po Paris.

Cette table ronde fait partie d’une série de 6 rediffusions des tables rondes Question(s) d’éthique dont le thème était : Désobéir.

Des rencontres qui se sont déroulées au Lieu Unique, en partenariat avec l’association EthicA.

Sauver l’égalité, G.A Cohen – Radio Primitive

10 décembre 2023

À l’occasion de la sortie du livre : Sauver l’égalité, G.A Cohen de Fabien Tarrit (maître de conférence en économie) et Pierre-Etienne Vandamme (chercheur en philosophie politique), la radio primitive reçoit ses auteurs afin de mettre en discussion, les sujets qui ont tant animé le philosophe britannique Gerald Allan Cohen : la tension entre égalité, liberté, responsabilité et efficacité économique.

Géopolitiques n°5 : La condition des LGBTQIA+ dans le monde, un enjeu géopolitique

05 novembre 2023

Sur cette table ronde, il est question du droit d’exister de l’ensemble des orientations, identités et expressions de genre. La reconnaissance de ce droit et de la dépénalisation des LGBTQIA+ sont devenues un enjeu mondial contre toute forme de discriminations. En quoi leur condition est-elle un enjeu géopolitique ?

Éléments de réflexion avec : Avec Larissa Kojoué, Marie-Cécile Naves, Giovanna Rincon et Sébastien Tüller.

Animation : Fatou Élise Ba.

Cette table ronde est la toute dernière des cinq rediffusions des Géopolitiques de Nantes : des rencontres qui se sont déroulées au Lieu Unique en septembre dernier, et portées par l’IRIS et Nantes Métropole.

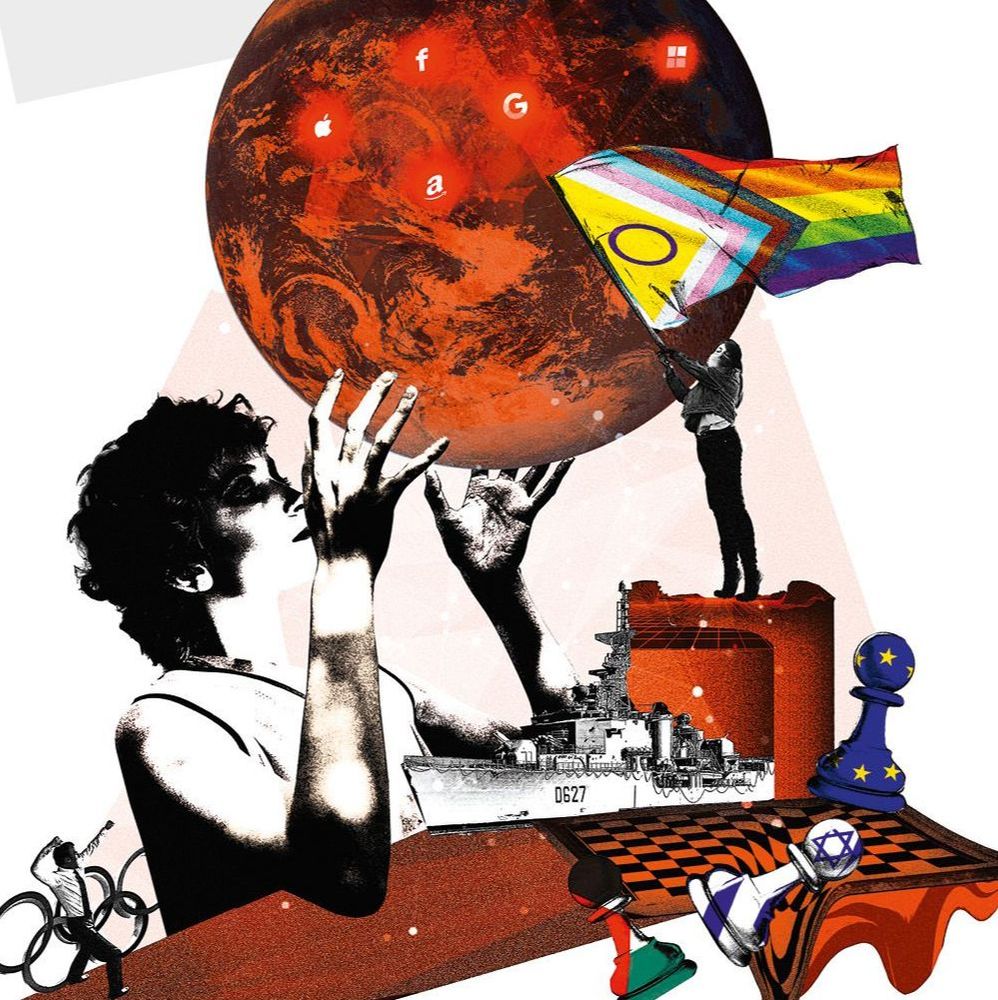

Géopolitiques n°4 : Les géants du numérique : nouveaux acteurs géopolitiques ?

29 octobre 2023

Les nouvelles technologies, les réseaux sociaux ou encore l’intelligence artificielle : le numérique s’impose et pose continuellement de nouveaux défis : mais alors, les géants du numérique sont-ils les nouveaux maitres du monde ? Comment les États se positionnent, et comment le développement du numérique se place comme un véritable défi stratégique ?

Éléments de réponse avec Gilles Babinet, Ophélie Coelho et Charles Thibout.

Animation : Victor Pelpel.

Cette table ronde fait partie de cinq rediffusions des Géopolitiques de Nantes : des rencontres qui se sont déroulées au Lieu Unique en septembre dernier, et portées par l’IRIS et Nantes Métropole.

Géopolitiques n°3 : À consommer avec modération : la sobriété est-elle géopolitique ?

22 octobre 2023

Face au contexte actuel géopolitique mais aussi scientifique, la sobriété se présente comme un outil stratégique. Mais alors, qu’est-ce que cela présage ? De nouveaux modèles sociaux ? De nouveaux modes de consommation ?

Pistes de réflexions avec Gilles Gressani, Emmanuel Hache, Yamina Saheb et Aurore Stéphant.

Animation : Julia Tasse.

Cette table ronde fait partie de cinq rediffusions des Géopolitiques de Nantes : des rencontres qui se sont déroulées au Lieu Unique en septembre dernier, et portées par l’IRIS et Nantes Métropole.

Géopolitiques n°2 : Palestine-Israel : une montée des tensions mortifères

15 octobre 2023

Cette table-ronde des Géopolitiques de Nantes enregistrée le 30 septembre fait tristement écho à à la toute récente actualité puisque samedi 7 octobre, nous apprenions l’offensive du mouvement palestinien Hamas contre Israël, puis les frappes menées par Israël sur Gaza.

Alors que le conflit continue de se dégrader : quelles solutions envisager ? Qu’en est-il de la solution à deux États, ou d’un État unique binational ? Que penser de l’application du droit international ?

Éléments de réponse avec Didier Billion, Joan Deas, Michel Taubmann et Thomas Vescovi. Animation avec : Gwenaëlle Sauzet.

Cette table ronde fait partie de cinq rediffusions des Géopolitiques de Nantes : des rencontres qui se sont déroulées au Lieu Unique en septembre dernier, et portées par l’IRIS et Nantes Métropole.

Géopolitiques n°1 : Les recompositions géopolitiques mondiales 2023

8 octobre 2023

Alors que la guerre en Ukraine est en train d’écrire un nouvel épisode historique, quels sont les rapports de force mais aussi les fractures qui en sont issues ? Éléments de réponse avec Pascal Boniface, Maurice Gourdault-Montagne et Isabelle Lasserre.

Animation avec Marie-France Chatin.

Cette table ronde est la première d’une série de cinq rediffusions des Géopolitiques de Nantes : des rencontres qui se sont déroulées au Lieu Unique en septembre dernier, et portées par l’IRIS et Nantes Métropole.

Fiction sonore : La tangente

1 octobre 2023

“Un jour, ingénieurs et scientifiques désertent les starts-up et les laboratoires. La science ralentit jusqu’à s’arrêter et repartir vers une autre trajectoire. Et maintenant, que faire des scientifiques ?”

“Un jour, ingénieurs et scientifiques désertent les starts-up et les laboratoires. La science ralentit jusqu’à s’arrêter et repartir vers une autre trajectoire. Et maintenant, que faire des scientifiques ?”

Autant de questions au cœur de cette fiction, inspirée notamment par l’ouvrage d’Olivier Lefebvre : Lettre aux ingénieurs qui doutent . Née d’une résidence au Lieu multiple à Poitiers en juin 2023, c’était une performance live conçue et réalisée par Doris Abela, artiste sonore, Guillaume Mezieres, chercheur indépendant, et Julien Bellanger, chargé de projet à Jet fm. Bonne écoute !